Oleh: Rijal Mumazziq Z

(Rektor Universitas al-Falah as-Sunniyah [UAS] Kencong Jember, Deputi Bidang Kaderisasi dan Dirasah Ula PW Rijalul Ansor Jawa Timur)

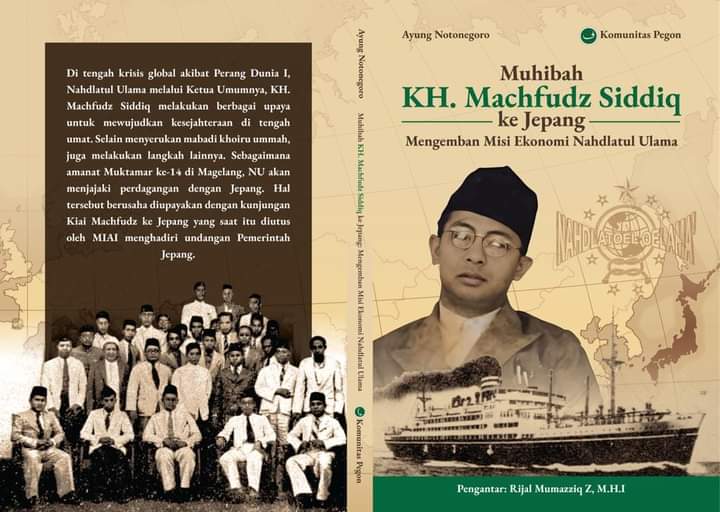

Di NU ada beberapa ulama muda yang wafat sebelum usia 40. KH. Abdullah Ubaid yang wafat pada usia 39 tahun (1938), KH. Machfudz Siddiq (Presiden Hofdbestuur [HBNO]/Tanfidziah NU 1937-1944) wafat di usia 38, dan KH. A. Wahid Hasyim wafat di umur 39 (1953).

Istimewanya, mereka memiliki peran signifikan dalam organisasi. Kiai Machfudz Siddiq misalnya, terpilih menjadi Presiden HBNO di Muktamar 12 di Malang, 1937, pada usia 29 tahun. Dia ikut dawuh gurunya, KH. M. Hasyim Asy’ari agar mengabdi di NU. Sejak saat itu, dia fokus pada pengembangan organisasi ini. Bahkan, agar lebih konsentrasi mengurus organisasi, ekonomi keluarganya dijamin oleh NU, sebagaimana keterangan di buku yang saat ini kita baca. Kiai Machfudz Siddiq ngantor setiap hari di HBNO, Bubutan, Surabaya, dengan menggunakan pakaian perlente berupa jas dan dasi. Tentu tak lupa dengan peci hitamnya. Gagah, tampan pula.

Sosok yang kita bicarakan ini juga terkenal sebagai penggerak jurnalisme NU melalui majalah Berita Nahdlatoel Oelama. Dia menghidupi majalah tersebut baik sebagai penulis maupun donatur. Ujung tombak sekaligus ujung tombok. Komplit.

Di era kepemimpinannya, Kiai Machfudz Siddiq membangun fondasi keberadaan NU melalui doktrin Mabadi’ Khaira Ummah, landasan menjadi umat terbaik berupa prinsip yang harus dimiliki oleh warga NU: as-Shidqu (jujur dalam perkataan dan perbuatan), al-Wafa Bil ‘Ahdi (komitmen/ disiplin), al’Adalah (adil/fair), dan al-Istiqomah (konsisten).[1]

Dia juga menggerakkan sektor perekomian NU dengan mendirikan Syirkah Muawanah pada 1937-1939, di berbagai Cabang, yang berhasil mengimpor barang pecah belah dari Jepang, walaupun impor sepeda dari Singapura belum terealisasi.

Tradisi Lailatul Ijtima’ juga semakin digiatkan di era kepemimpinannya sebagai bagian dari sistem tradisi-amaliah nahdliyyah. Dalam format yang lebih profesional, rekrutmen anggota juga diperketat, sehingga anggota benar-benar militan.

Keilmuan Islam-nya juga di atas rata-rata, maklum, didikan KH. M. Hasyim Asy’ari dan ayahnya, KH. Muhammad Siddiq, Jember. Dari keturunan nama terakhir ini pula, lahir para pejuang NU di kemudian hari. Selain Kiai Machfudz, ada juga Kiai Abdullah, Kiai Abdul Halim, Nyai Zainab, dan Kiai Achmad, yang kelak menjadi Rais Aam Syuriah PBNU, 1984-1991. Semua menyandang nama Siddiq di belakangnya. Para menantu dan cucunya juga banyak menjadi tokoh NU dan penggerak pendidikan Islam.

Soal pembawaan, Kiai Machfudz luwes bergaul. Grapyak semanak, kata orang Jawa. Sekali orang ngobrol dengannya bakal betah. Tidak menggurui walaupun wawasannya luas. Mengapresiasi yang lebih muda, menghormati yang tua. Ini salah satu kelebihannya. Selera humornya juga lumayan.

Kalau tak percaya, silahkan baca isi transkrip pidatonya di buku ini. Beberapa kali dia melontar joke segar yang memancing gelak tawa hadirin, pada 17 Desember 1939, di kantor Hofdbestuur NU di Bubutan Surabaya, sepekan setelah ketibaannya dari lawatannya di Jepang. Saat itu, cerita yang ia sampaikan dicatat oleh seorang anonim dengan menyebut dirinya verslaggever (reporter berita). Catatan atas pidato itu kemudian diterbitkan secara berseri di Berita Nahdlatoel Oelama.[2]

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah laporan perjalanannya selama beberapa hari di Negeri Sakura. Sebuah fragmen yang cukup penting untuk memperkaya khazanah literatur tentang sosok penting ini. Sebagaimana kita ketahui, tak banyak bahan bacaan yang mengulas secara khusus tentang kiprah ataupun pemikiran Kiai Machfudz. Keterbatasan tersebut tak jarang kemudian memunculkan banyak data yang simpang siur.

Salah satu kesimpangsiuran tersebut adalah soal penulisan Namanya. Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, karya Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan menulis Machfudz Siddiq, sedangkan Ensiklopedia NU rilisan PBNU menuliskan Mahfudz Siddiq. NU Online di beberapa artikelnya mengetik Mahfudz Shiddiq.

Inkonsistensi penulisan namanya ini pernah diulas oleh Abdullah Zuma Alawi, wartawan NU.Online dalam status fesbuknya, 14 Juli 2020. Menurutnya, jika ditelusuri lebih jauh, namanya tercantum dengan penulisan KH Machfoedz Shiddieq. Penulisan itu tertera di majalah Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) No 1 tahun 9, 1 November 1939. Jika dicek di edisi selanjutnya, namanya tertulis sama. Misalnya BNO No 2 tahun 9, 15 November 1939.

Namun, jika dicek pada edisi lebih tua majalah itu, namanya tertulis berbeda-beda pula. Misalnya BNO tahun ke-5 1 Januari 1936, di bagian hoofd redactur, tertulis Mahfoed Siddik. Pada BNO No 6 tahun ke-5 edisi 15 Januari 1936, tertulis Machfoedz Siddik. Di edisi selanjutnya pada BNO No 7 tahun ke-5 edisi 1 Februari 1936, namanya berubah lagi menjadi Machfoed Siddiq. Mungkin di edisi selanjutnya juga bisa jadi ada perbedaan penulisan.

Meski demikian, lanjut Alawi, perubahan dan perbedaan penulisan nama itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap kebesaran namanya. Semuanya mengacu kepada satu orang, kiai asal Jember, Jawa Timur, santri Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, kakak kandung dari Rais ‘Aam PBNU KH Ahmad Shiddiq yang berperan besar dalam agenda NU kembali khittah pada 1984.

Perbedaan nama itu tetap mengacu kepada satu orang saja, kiai yang lahir pada 10 Mei 1907 M (27 Rabi’ul Awwal 1325 H) dari pasangan KH Muhammad Siddiq dan Nyai Hj Maryam. Perbedaan penulisan nama itu mengacu kepada satu nama, kiai yang menjadi Ketua Umum PBNU pada muktamar ke-12 tahun 1937 di Malang, berturut-turut terpilih lagi pada muktamar tahun 1939 di Menes, Pandeglang, tahun 1938 di Magelang, dan terakhir di Surabaya tahun 1940. Perbedaan penulisan nama itu tidak mempengaruhi atas kreativitas dan pikirannya. Dialah yang merumuskan Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama. Dan, di buku ini, Mas Ayung Notonegoro, memilih nomenklatur “KH. Machfudz Siddiq” sebagai pola penulisan nama, dan saya ikuti dalam penulisan nama di kata pengantar ini.

Kesimpangsiuran lainnya adalah perihal tanggal lahir ataupun wafatnya. Dalam catatan Gunseikanbu, Kiai Machfudz disebut lahir pada April 2567 atau April 1907.[3] Berbeda, misalnya dengan yang disebutkan oleh Khusnu Milad yang menyebutkan ia lahir pada 10 Mei di tahun yang sama. [4]

Yang tak kalah simpang siurnya adalah tanggal wafatnya Kiai Machfudz. Dalam batu nisannya yang berada di kompleks pemakaman Turba Condro, Jember tertulis 21 Desember 1944. Hal ini berbeda lagi dengan data yang disebutkan pada Ensiklopedia NU yang diterbitkan oleh LTN PBNU (2014). Di bagian kronik, para penyusun buku menulis Kiai Machfudz wafat 14 Juli 1944. Namun, pada bagian entri “Mahfudz Shidiq”, tertulis jika Kiai Machfudz meninggal pada 1 Januari 1944. Data yang disebut terakhir ini sesuai dengan kebanyakan data yang memuat tentang biografinya, misalnya buku Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, NU Online, Pesantren Tebuireng, dan di beberapa website. Pendapat terakhir juga sesuai dengan kabar wafatnya yang disiarkan di surat kabar Asia Raya edisi 3 dan 5 Januari 2604 (1944 M).

Jepang Dan Upayanya Merengkuh Hati Ulama

Dalam otobiografinya, Berangkat dari Pesantren, KH. Saifuddin Zuhri menulis desas-desus propaganda yang dijalankan para pedagang Jepang sejak era 1930-an awal. Naniwa dan Suzuki, dua toko Jepang di Purwokerto pada zamannya mempromosikan obat batuk bernama Djintan.[5] Misi propaganda ini lumayan lancar. Banyak rakyat yang menaruh simpati kepada pedagang Jepang yang selain ramah, harga barang murah, mereka juga sering memberi bonus berupa barang-barang bikinan Jepang, dari bendera matahari terbit ukuran kecil, permen, biskuit, pensil, gambar pemandangan toko, dan sebagainya.

Obat merek “Djintan” yang menjadi media propaganda ringan tampaknya berhasil memengaruhi alam bawah sadar penduduk pribumi sehingga banyak dari mereka yang percaya bahwa DJINTAN adalah singkatan dari kepanjangan ‘D’ dari Djenderal, ‘J’ dari Japan, ‘I’ dari Itoe, ‘N’ dari nanti, ‘T’ dari Tolong, ‘A’ dari Anak, ‘N’ dari Negeri. Dengan demikian, DJINTAN berarti Djenderal Japan Itoe Nanti Tolong Anak Negeri. Rakyat yang termakan propaganda ini juga melumuri harapannya dengan ramalan Joyoboyo bahwa akan ada bangsa kate dari utara yang menduduki Jawa dalam durasi waktu “seumuran jagung”.[6]

Dalam catatan KH. Saifuddin Zuhri, model propaganda semacam ini berlangsung saat ia menikmati masa menjelang remaja, dan tampaknya semakin menguat seiring dengan ekspansi Jepang ke Tiongkok, 1931. Lagi pula, selain menjalankan tugas spionase di berbagai negara Indocina, secara serius intelijen Jepang juga mengutus satu tim kesehatan ke Jawa, pada 1932, untuk mengamati kondisi-kondisi sanitasi serta statistik penyakit. Laporan tim dokter itu sangat detail dan terperinci. Laporan inilah yang kemudian digunakan oleh penguasa Jepang merumuskan kebijakan agar pasukannya tidak gampang terkena penyakit manakala menjajah Jawa.[7]

Selesai? Belum, pada saat Mohammad Hatta diajak pamannya, Ayub Rais, berkunjung ke sana pada 1933, para wartawan mengerumuninya dan melontarkan pertanyaan beraroma politik yang membuat Hatta, yang kelak menjadi proklamator itu, jengah. Setiba di negeri tersebut, media massa Jepang secara bombastis menulisnya sebagai Gandhi of Java. Wajahnya banyak menghiasi media massa. Sehingga di jalanan, banyak warga yang mengenalinya. Soal ini, Hatta menjelaskan:

“… aku harus berhati-hati selama aku di Jepang. Pemerintah kolonial di Jakarta tentu mengikuti benar gerak-gerikku di Jepang. Berhubung dengan pertanyaan wartawan Jepang di kapal, yang tidak aku jawab, tentu ada niat dari kalangan Pemerintah Jepang untuk mendekati aku. Cuma aku mau memperhatikan bagaimana caranya!” tulis Hatta, sebagaimana ditulis Nino Oktorino dalam “Dalam Cengkeraman Dai Nippon”.

Jepang melakukan propagandanya secara massif, khususnya sebagai persiapan menjalankan misi Asia Raya. Setelah upaya merengkuh hati penduduk Indonesia, mereka juga berusaha melakukan upaya meraih hati para ulama. Langkah awal, pada pertengahan 1930-an, pemerintah Jepang membentuk organisasi perkumpulan Islam di negaranya. Organisasi ini berupaya menjalin kerjasama dengan umat muslim di Indonesia. Caranya dengan mengirimkan undangan ke MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia).

Langkah pertama dilakukan pada April 1938. Jepang mengirim undangan ke organisasi Muhammadiyah untuk hadir dalam peresmian Masjid Tokyo pada 12 Mei 1938. Akan tetapi, undangan tersebut, ditolak oleh Muhammadiyah dengan alasan terjadinya konflik Jepang-China. Langkah kedua, dijalankan setahun berikutnya yang mendapat respon positif.

Hanya saja, keterlibatan Kiai Machfudz sebagai representasi NU ke Jepang sempat menimbulkan pro kontra. Hal ini setidaknya terlihat dari proses pengambilan keputusan yang mengharuskan adanya voting. Dan, pada akhirnya dia berangkat bersama tim lain yang terdiri dari beberapa perwakilan organisasi Islam yang terwadahi MIAI.

Rombongan bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada hari Kamis, 2 November 1939 dan sampai di Pelabuhan Kobe pada hari Sabtu, tanggal 11 November 1939. Selama perjalanan, yang berlangsung pada bulan Ramadhan, pada awalnya, Kiai Machfudz, berpuasa, lantas membatalkannya sebagai musafir. Saat puasa dirinya merasa sehat, tapi setelah berbuka, malah pusing. Demikian tuturnya dalam “pidato pertanggungjawaban” setelah muhibah ini di depan para pengurus NU, yang disambut gelak tawa hadirin.

Di sana, mereka menghadiri kegiatan bertajuk The Islamic Exhibition. Menampilkan unsur-unsur peninggalan Islam dari berbagai negara, sekaligus mengundang berbagai perwakilan negara Islam atau delegasi dari kawasan muslim. Dalam catatan Farid Ma’roef, petinggi Muhammadiyah yang juga bergabung dalam delegasi, terdapat 1 ulama Yaman, dari Turkistan ada 9, 5 dari Indonesia, Turko-Tatars terdiri dari 2 orang, Afganistan 1 orang, Manchuokuo/Manchuria 6 orang, Kanton 5 hadirin, Peking 4 delegasi dan Mongolia 4 utusan.

Di kemudian hari, relasi kekaisaran Jepang dengan umat Islam di Indonesia bersifat antagonistik dan rumit: merayu sebelum menjajah (1930-an) dengan menampilkan wajah kekaisaran yang ramah; merepresi saat menjajah (1942-1944) dengan membekukan organisasi Islam dan menangkapi para ulama dan pejuang yang berpotensi memberontak; lantas melunak dan akomodatif di saat balatentara kekaisaran terdesak di front pasifik dan Indocina (1944-1945), dengan membentuk Masyumi, Jawatan Keagamaan (Shumubu), PETA, Laskar Hizbullah, termasuk menyelenggarakan Latihan Alim Ulama untuk memobilisasi mereka agar mendukung fasisme Jepang.

Lalu bagaimana sebenarnya pandangan Jepang terhadap Islam? Sikap mereka terhadap Islam diatur dalam “Prinsip-Prinsip Mengenai pemerintahan Militer di Wilayah Pendudukan” (Senryochi Gunsei Fisshi Yoko)” yang dikeluarkan pada 14 Maret 1942, yang menetapkan bahwa:

“Agama-agama, sebagaimana kebiasaaan yang ada dan berlaku, harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan akal pikiran dan membuat mereka mau bekerjasama. Mengenai kaum muslim, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkeram pikiran rakyat.”[8]

Apa yang tampak pada penjelasan singkat ini adalah Jepang memberikan perhatian khusus kepada Islam dalam rangka “mencengkeram pikiran rakyat”. Dengan kata lain, Islam penting bagi Jepang sebagai alat propaganda politik dan mobilisasi massa. Dengan demikian, kebijakan Jepang terhadap Islam selalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari “operasi propaganda dan penjinakan”.[9] Mereka memandang agama sebagai sebuah alat penting untuk memanipulasi pikiran rakyat, dan mereka menaruh perhatian khusus terhadap peran para pemimpin Islam, yang pada puncaknya mereka berusaha memanipulasi para ulama ini dengan cara menyelenggarakan Latihan Alim Ulama (Kiyai Koshukai) agar bisa dimanfaatkan sebagai propagandis Jepang.[10]

“…Mabadi Khaira Ummatin wajib kita kobar-kobarkan, tuan-tuan yang terhormat!!!”

Membaca catatan perjalanan Kiai Machfudz ini, mengingatkan saya pada Risalah Ibn Fadhlan, sebuah memoar perjalanan Ahmad Ibnu Fadhlan, utusan Khalifah Bani Abbasiyyah, al-Muqtadir Billah, ke kawasan Eropa Timur hingga Skandinavia. Catatan yang kemudian divisualisasikan oleh sutradara Hollywood pada 1999, dalam sebuah film apik, The 13th Warrior, yang dibintangi Antonio Banderas. Di buku yang edisi Indonesianya diterbitkan oleh Penerbit Forum ini, kita bisa melihat gambaran kondisi bangsa Viking, Turk, Russ(ia), dan berbagai suku lain di kawasan ini. Misi yang ditempuh selama 3 tahun, dimulai pada 921 M. buku yang merekam berbagai kondisi topografis, geografis, kultur, dan sebagainya.

Walaupun tidak setebal Risalah Ibn Fadhlan, ada pula buku yang bisa dijadikan pembanding yang apik atas catatan yang dibuat oleh Kiai Machfudz ini. Judulnya Rihlah Jawa al-Jamilah wa Qishshah Dukhul al-Islam Ila Syarq Asiya (Perjalanan ke Nusantara yang Elk, dan Kisah Masuknya Islam Ke Timur Asia), yang ditulis pada 1936 oleh Shalih bin Ali al-Hamid, sejarawan dan sastrawan Yaman. Dia tinggal di Jawa selama setahun dan melancong ke Bali dan Lombok. Dia banyak mengulas pengalamannya selama tinggal di negeri kita beserta catatan detail mengenai kondisi geografis, sosiologis, adat dan budaya, serta kondisi masyarakat, selain mengulas proses masuknya Islam ke Nusantara dan proses kolonialisme yang terjadi. Buku lawas ini diterbitkan ulang di Yaman pada 2002.

Tentu, walaupun Kiai Machfudz hanya beberapa hari di Jepang, dan dua judul buku di atas tidak bisa dijadikan “pembanding selevel”, namun mengikuti alur cerita perjalanan orang pesantren ke Negeri Para Samurai memang menarik. [11] Di sana, kata Kiai Machfud dalam ulasannya, orang Jepang yang terdidik, sungguhpun memahami bahasa lain, mereka memilih berbahasa Jepang. Mengapa? Itu lantaran sikap ta’assub (fanatik) mereka pada bangsanya. Demikian ulasnya dalam salah satu paragraf.

Saat mendarat di Kobe, lantas lanjut ke Tokyo, Nagoya, Kyoto, dan Osaka, para delegasi Indonesia dan negara lain diajak berkunjung ke berbagai lokasi yang menunjukkan kebesaran Jepang sebagai sebuah negara, maupun kemajuan mereka dalam berbagai bidang. Para delegasi diajak ke berbagai pusat industri; dari pabrik tekstil, pabrik gelas, kelistrikan, permesinan (teknik), dan ke museum militer. Termasuk ke kuil kuno dan benteng bersejarah di Osaka, dan beberapa kantor media massa yang berpengaruh. Rombongan juga diajak ke salah satu lembaga pendidikan yang juga diulas dengan detail oleh Kiai Machfudz dalam beberapa paragrap di laporan tertulisnya. Tentu mereka juga diampirkan ke dua masjid yang terletak di Kobe dan Nagoya.

Mencermati laporan Kiai Machfudz, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, dia adalah tipe ulama yang kukuh memegang keislamannya. Wira’i. Dalam 9 hari perjalanan menggunakan kapal laut, pada saat jamuan makan, dia hanya memakan ikan. Untuk daging, dia menahan seleranya. Sebab tidak yakin atas kehalalan sembelihan hewan yang dijadikan santapan itu. Kedua, dia tetap menggunakan peci hitam, sebagai identitas muslim Indonesia. Di sini, ada kebanggaan darinya saat berada di negara lain, yang mayoritas non-muslim, tapi tetap menyandang identitas sebagai umat Islam Indonesia.

Ketiga, dia adalah pembelajar yang baik. Kiai Machfudz, dalam laporan mapun transkrip pidatonya, menyebutkan beberapa keunggulan Jepang dalam berbagai hal, baik industri, kemiliteran, pendidikan dini dan tinggi, penghargaan terhadap tradisi dan adatnya, serta kebanggaan terhadap identitas kebangsaannya. Satu lagi, Kiai Machfudz sangat terkesan dengan kejujuran, sopan santun, dan penghormatan kepada tamu yang dilakoni masyarakat Jepang. Hal ini kemudian melatarbelakanginya, antara lain, mengusun Mabadi’ Khaira Ummah, yang nilai-nilainya sangat relevan diterapkan. Pendidikan karakter inilah yang membuat dirinya terkesan dan ingin menduplikasinya untuk penguatan karakteristik nahdliyyin.

“….yang menyebabkan kemajuan negeri Turki adalah sebab menjalankan tiga mabadi itu, ialah: tolong menolong sebangsanya, terpercaya dan tidak dusta. Begitu pun di negeri Jepang yang lantas menyebabkan naiknya derajat bangsa Jepang dan kemajuannya dari tiga mabadi tersebut.” kata Kiai Machfud dalam pidato usai perjalanannya.

Begitu mengesankannya karakter dan kemajuan bangsa Jepang, sehingga Kiai Machfud melanjutkan, “….sesungguhpun agama Islam itu lebih layak menjadi agamanya orang Jepang. Karena adat kelakuan orang-orang Jepang itu, mirip pada Islam. Hanya saja di sana belum ada propagandis yang pandai memikat dan memutar umat Jepang ke dalam agama Islam perjalanannya.”

Hal ini dia kemukakan, setelah mengalami beberapa kejadian. Perjumpaannya dengan sopir taksi yang jujur dan professional, kelasi kapal yang jujur dan mengembalikan jam tangannya yang keselip, hingga yang dia saksikan di Jepang, jarangnya polisi berseliweran di jalanan, lantaran keamanan yang terjamin.

“…maka dari itu, saya berseru, mabadi khaira ummatin wajib kita kobar-kobarkan, tuan-tuan yang terhormat!!!” lanjutnya dengan penuh semangat.

Keempat, Kiai Machfudz ingin menularkan semangat dan pandangan positif atas apa yang telah dia lihat dan alami di Jepang kepada segenap pengurus NU. Hal ini bisa dibaca dalam transkrip pidatonya di kantor PBNU di Bubutan Surabaya.

Kelima, dia adalah tipikal aktivis-organisatoris sekaligus ideolog NU yang seolah tak punya rasa capek. Setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 11 Desember 1939, berbagai agenda menunggunya. Seusai ramah tamah dengan para pengurus NU, dia menghadiri Kongres Ra’jat Indonesia. Lantas lanjut ke Pasuruan, untuk bertakziah. Kemudian kembali ke Surabaya menjumpai KH. A. Wahab Chasbullah di Bubutan dan KH. Nachrawi Thahir di sekitar makam Sunan Ampel. Setelah itu ke Jombang: Denanyar, terus ke Tebuireng, untuk melaporkan hasil muhibahnya kepada Rais Akbar NU dan rapat gabungan. Sebagai ideolog, gagasan Mabadi’ Khaira Ummah yang dia gagas sangat relevan untuk diterapkan khususnya di kalangan warga NU.

Keenam, sebagai sosok yang memiliki kecapakan menyampaikan gagasan dalam lisan dan tulisan, laporan muhibah ini menarik. Jika para tokoh NU lazimnya menulis kitab, buku, biografi, hagiografi, artikel di media massa, berbeda dengan Kiai Machfud. Dia yang merupakan tokoh penggerak jurnalisme di NU generasi awal, memiih menuliskan laporan perjalanannya ke negeri asing.

Setidaknya hal ini bisa dinikmati oleh jamaah yang hidup sezaman, maupun dinikmati oleh kita, yang rentang waktunya sudah lebih dari setengah abad usai perjalanan dirampungkan.

Akhirnya, setelah menikmati berbagai ulasan dan pandangan Kiai Machfudz dalam buku ini, kita bisa meneladani banyak hal dari kiai berwajah tampan ini. Lebih enak lagi karena Mas Ayung Notonegoro , sejarawan muda yang juga penggerak Komunitas Pegon Banyuwangi, telah menyajikannya dalam bahasa yang mudah dipahami dan mengetik ulang naskah aslinya dengan penyesuaian di sana-sini. Sungguh, Mas Ayung ini sosok anak muda langka. Dia intens menelaah artefak klasik di masa lampau yang bagi sebagian besar orang hanyalah onggokan sampah dan barang kuno yang layak dimuseumkan. Dia melacak, dengan dana sendiri, hal-hal di masa lalu yang layak disajikan pada hari ini untuk kita teladani dan kita unduh kemanfaatannya.

Saya berharap semakin banyak anak-anak muda NU yang memiliki semangat dan ketelatenan seperti Mas Ayung ini. Saya tunggu karya selanjutnya, Mas. Semoga selalu sehat wal afiat dan produktif berkarya. Wallahu A’lam Bishshawab.

Catatan Kaki:

[1] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istlah, Amaliah, Uswah (Surabaya, Khalista: 2007), 77. Dalam versi lain, ada tambahan At-Ta’awun, saling menolong.

[2] Berita Nahdlatoel Oelama, No. 5 Tahun 9, 1 Januari 1940. Laporan verslag MIAI ini sebelumnya telah terbit di surat kabar Pemandangan secara berseri sejak edisi 283, 15 Desember 1939 sampai edisi esoknya. Tulisan ini juga dimuat dalam Boekoe Peringatan MIAI 1937-1941 (1941).

[3] Gunseikanbu, Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986: 443

[4] Mohammad Khusnu Milad, Kiai Organisatoris: Membangun NU Bersama KH. Mahfudz Siddiq, Surabaya: Imtiyaz, 2018. hal. 3.

[5] Media promosinya adalah selembar poster besar bergambar seorang jenderal Jepang dengan kumis mbaplang melintang berlatarbelakang gambar matahari terbit dengan setrip-setrip besar berwarna merah menyala, yang di bawahnya terdapat tulisan DJINTAN dengan huruf besar. Poster raksasa itu diarak menggunakan truk menjelajahi desa-desa sambil menyebarkan surat selebaran dan membagikan obat batuk “Djintan” kepada penduduk. Sudah barang tentu, peristiwa ini membuat gempar desa-desa yang dilalui promosi obat itu. KH. Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2013), 136-137.

[6] KH. Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2013), 136-137.

[7] Richard Deacon, Menyingkap Dinas Rahasia Jepang: Kempeitai (Jakarta: PT Upaya Swadaya Aksara, 1986), 273.

[8] Aiko Kurasawa, Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan (Jakarta: Komunitas Bambu, 2015), 303.

[9] Selain itu, beberapa muslim Jepang di Beppan, seksi intelijen khusus Angkatan Darat ke-XVI Jepang, memiliki tugas menjadi penerjemah dan melakukan propaganda halus terhadap beberapa ulama, termasuk manakala mereka berkeliling Jawa mendata(ngi) para kiai untuk keperluan “Latihan Alim Ulama” yang digelar dalam beberapa angkatan. Tugas ini di antaranya dilakoni Abdul Hamid Ono yang banyak bertugas di Jawa Timur. Untuk wilayah Jakarta, ada Haji Abdul Mun’iam Inada. Ada juga Haji Saleh Suzuki dan Haji Abdul Munir Watanabe, yang menjelang perang pecah, ia direkrut oleh staf umum tentara Jepang di Tokyo sebagai seorang agen khusus untuk menangani persoalan Islam di Indonesia. Sosok lainnya adalah Muhammad Taufiq Sasaki. Selengkapnya, lihat Aiko Kurasawa, Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan, 366.

[10] Latihan Alim Ulama ini jika dicermati hanya sebagai modus concencus strategy yaitu melaksanakan “rujuk” dengan segenap pemimpin ormas Islam dan memperbolehkan organisasi mereka beraktivitas kembali setelah Jepang menyadari kesalahannya menangkapi para ulama dan melarang aktivitas keorganisasian NU dan Muhammadiyah. Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan (Jakarta: Yayasan Wira Patria Mandiri, 1996), 143.

[11] Sejawatnya, Farid Ma’roef, terlebih dulu menerbitkan laporan muhibah ke Jepang, tertanggal 25 Februari 1940. Judulnya “Melawat ke Japan”, diterbitkan oleh HB Moehammadijah itu. Kolega lain, Mr. Kasmat –anggota utusan MIAI yang ditunjuk sebagai sekretaris I – juga membuat buku catatan perjalanan tersebut. Memoarnya yang berjudul “Utusan MIAI ke Islamic Exhibition” itu diterbitkan oleh Persatuan (Yogyakarta) pada 1940. Catatan perjalanan tiga tokoh ini membuktikan apabila tradisi penulisan di kalangan para aktivis Islam pada saat ini sangat semarak.